Santri merupakan elemen penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya terbatas pada ruang pendidikan agama, tetapi juga mencakup peran sosial, politik, dan kebangsaan. Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober menegaskan bahwa santri adalah bagian integral dari perjalanan bangsa, terutama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun karakter nasional yang religius. Menurut Zuhri mengemukakan bahwa santri adalah individu yang menuntut ilmu agama di lembaga pesantren dengan tujuan memperdalam ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan cendekiawan yang berperan dalam membentuk moral masyarakat. Sistem pendidikan pesantren yang berbasis nilai tauhid, adab, dan ukhuwah menjadikan santri sebagai insan berilmu sekaligus berakhlak mulia. Namun, di era modern, peran santri menghadapi tantangan baru. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam pola pikir, gaya hidup, dan nilai sosial. Fenomena sekularisasi, konsumerisme, dan krisis moral menjadi ancaman nyata terhadap eksistensi spiritualitas umat Islam. Dalam konteks ini, santri dituntut untuk menjadi benteng peradaban yang menjaga kemurnian nilai keislaman, sekaligus mampu berdialog dengan dunia modern secara kritis dan produktif.

Dalam sejarah Islam, tradisi keilmuan merupakan pilar utama kemajuan peradaban. Syed Muhammad Naquib al-Attas Mengemukakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab, yakni manusia yang mengenal tempatnya di hadapan Allah dan sesama makhluk. Pendidikan yang beradab melibatkan pengembangan intelektual sekaligus penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs). Pesantren sebagai pusat pendidikan santri memelihara tradisi keilmuan ini melalui sistem pembelajaran klasik berbasis kitab kuning. Sistem tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai etika, kesederhanaan, dan kemandirian. Dalam pandangan Dhofier (1994), pesantren terdiri dari lima unsur pokok: kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab. Sinergi antara unsur tersebut menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik di mana ilmu dan amal, pikir dan dzikir, serta dunia dan akhirat saling berpadu. Santri dididik untuk memahami ilmu agama secara mendalam, tetapi juga diarahkan untuk menjadi pelayan masyarakat (khadim al-ummah). Tradisi seperti ngaji kitab, halaqah, dan mujahadah menjadi sarana pembentukan karakter dan spiritualitas santri. Keberhasilan sistem pesantren dalam melahirkan tokoh besar seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Wahid Hasyim menunjukkan bahwa santri memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban Islam Nusantara yang damai dan berkeadaban.

Modernitas telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan Anthony Giddens modernitas ditandai oleh disembedding mechanisms, yakni terlepasnya individu dari struktur sosial tradisional. Akibatnya, manusia modern sering mengalami krisis identitas dan kehilangan makna spiritual. Fenomena ini tampak nyata dalam kehidupan urban yang serba cepat dan materialistik. Namun, bagi santri, modernitas bukanlah ancaman mutlak. Spirit keislaman yang tertanam dalam tradisi pesantren justru memberikan fondasi moral dan spiritual untuk menghadapi perubahan zaman. Prinsip klasik al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik) menjadi pedoman etis santri dalam menyikapi perkembangan dunia. Santri modern harus mampu memadukan antara dzikir dan fikir, antara spiritualitas dan rasionalitas. Mereka tidak cukup hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga perlu memahami sains, teknologi, dan dinamika sosial. Dalam kerangka ini, santri berperan sebagai ulul albab, sebagaimana digambarkan dalam Alquran:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” (QS. Ali Imran [3]: 190–191).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia beriman harus menyeimbangkan kekuatan spiritual dan intelektual. Inilah hakikat spirit keislaman yang dihidupkan dalam diri santri: kesadaran akan Tuhan sekaligus tanggung jawab terhadap peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa kemajuan peradaban Islam tidak hanya didorong oleh kekuatan politik atau ekonomi, tetapi terutama oleh kekuatan ilmu dan akhlak. Santri, dengan tradisi keilmuannya, menjadi bagian dari rantai panjang penjaga ilmu dan moral umat Islam. Dalam konteks Indonesia, peran santri terlihat jelas dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan sosial. Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menjadi tonggak penting kontribusi santri terhadap bangsa. Santri berperan sebagai penjaga nilai Islam yang universal: keadilan, kejujuran, toleransi, dan kasih sayang. Nilai tersebut menjadi fondasi peradaban Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam tataran sosial, santri berperan sebagai agen moral yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang beradab. Dalam pandangan Nurcholish Madjid (1997), peradaban Islam yang tumbuh di Indonesia berhasil berkembang secara damai karena pendekatan dakwah kultural yang dilakukan oleh ulama dan santri.

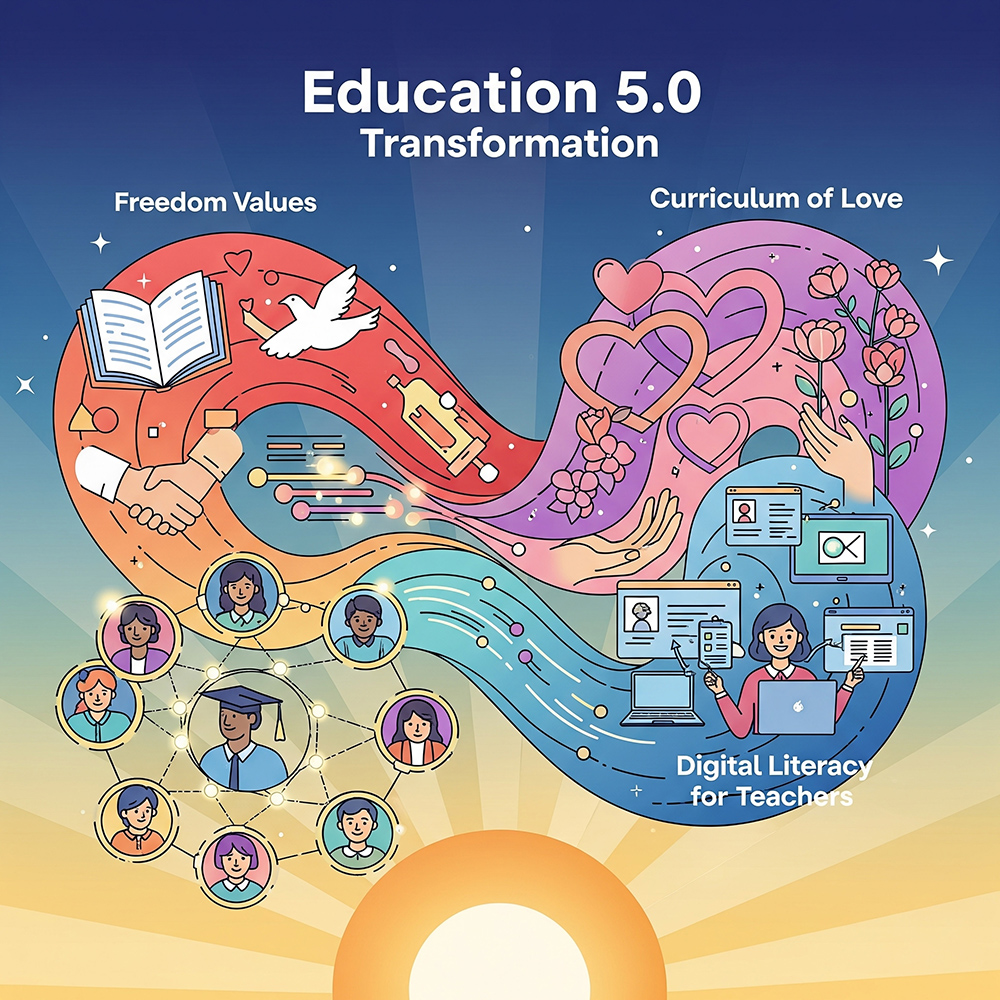

Kini, peran santri mengalami transformasi. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, riset, dan inovasi sosial. Banyak pesantren yang mengembangkan program kewirausahaan, teknologi informasi, dan pertanian berbasis ekologi. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Arus globalisasi dan revolusi digital menghadirkan tantangan besar bagi eksistensi nilai Islam di lingkungan pesantren. Beberapa di antaranya adalah: 1) Sekularisasi pendidikan, yang memisahkan ilmu dari nilai moral dan spiritual, 2) Hedonisme dan konsumerisme, yang menimbulkan degradasi moral di kalangan remaja, 3) Disrupsi digital, yang menuntut santri mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan etika dan 4) Kesenjangan ekonomi dan literasi digital antara lembaga pendidikan modern dan pesantren tradisional.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan peran santri secara sistematis. Pertama, integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern harus menjadi prioritas kurikulum pesantren. Paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Naquib al-Attas perlu dihidupkan kembali, agar santri memahami sains dalam bingkai tauhid. Kedua, literasi digital santri perlu ditingkatkan agar mereka mampu berdakwah dan berkontribusi di ruang maya. Dakwah digital yang etis dan berbasis ilmu akan menjadikan santri relevan di tengah masyarakat global. Ketiga, penguatan kolaborasi antara pesantren, perguruan tinggi, dan pemerintah penting dilakukan untuk mengembangkan riset dan inovasi sosial-keagamaan. Selain itu, kiai sebagai figur sentral pesantren harus terus memainkan peran sebagai pembimbing spiritual dan intelektual. Kharisma kiai yang didukung oleh integritas moral akan menjaga pesantren tetap menjadi pusat peradaban Islam yang menebarkan rahmat bagi masyarakat luas.

Simpulan

Santri merupakan simbol kesinambungan antara tradisi Islam dan modernitas. Dalam sejarahnya, santri selalu menjadi pelopor perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan. Di era modern, peran santri semakin strategis, bukan hanya sebagai pelajar agama, tetapi juga sebagai agen moral dan intelektual yang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spiritualitas. Spirit keislaman yang tertanam dalam diri santri menjadikannya benteng moral bangsa di tengah krisis nilai global. Melalui pendidikan pesantren yang berorientasi pada ilmu dan adab, santri mampu meneguhkan identitas Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Modernitas seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang bagi santri untuk menampilkan wajah Islam yang moderat, terbuka, dan berkeadaban. Selama santri memegang teguh prinsip iman, ilmu, dan amal, maka pesantren akan tetap menjadi mercusuar peradaban Islam. Sebagaimana ditegaskan KH. Hasyim Asy’ari, ilmu yang tidak disertai adab tidak akan membawa berkah. Oleh sebab itu, santri diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan menebarkan cahaya Islam di tengah arus modernitas global yang penuh dinamika.